올 5월에 출간된 김이설의 장편소설 ‘우리가 안도하는 사이’는 하늘의 명을 깨닫는 나이라는 지천명(知天命), 1975년생, 50을 코앞에 둔 세 명의 친구가 여행을 떠나는 이야기다. 목적지는 ‘강릉’. 작가는 한 인터뷰에서 50대로 막 접어듦에 대해 “쓸모라는 영역에서 다소 밀려나는 느낌”이라고 설명한다. ‘늙었다고 말하기는 애매하고, 젊지도 않은 아주 이상한 시기’라는 것이다. 애매모호한 위치에 있는 그들의 이야기를 솔직하게 담아 놓았으니 책을 읽는 내내 비슷한 나이대의 독자들은 격한 공감과 동행하게 될지도 모르겠다. 중년의 여성 셋이 어딘가를 헤매고 있는 것으로 시작되는 소설. 그들은 마흔아홉의 난주, 미경, 정은이다. 세 친구는 갓 스물넷 되던 해 이후 25년 만에 다시 강릉을 찾은 것이다. 비록 나이를 먹을 대로 먹었지만 그들에게도 찬란했던 시절이 있었다. 요즘이야 ‘MZ세대’가 그 자리를 대신하고 있지만 1990년대 그들도 ‘X세대’로 불리던 신세대였다. 젊음만으로도 아름다웠고 또 힘들었던 그들. 이제는 요실금과 고혈압, 탈모, 우울증이 전혀 어색하지 않은 50대 초입으로 달려가고 있다. 싱그럽던 너와 나는 나이가 들면서 살이 쪘고, 무엇보다 사는

춘천을 대표하는 정자인 소양정(昭陽亭·강원특별자치도 문화재자료)을 그린 조선시대(추정) 실경산수화가 발견돼 눈길을 끌고 있다. 그동안 소양정을 소재로 회화 작품은 18세기에 활동한 화가인 진제 김윤겸(1711~1775)이 남긴 작품이 거의 유일했다. 특히 춘천을 배경으로 한 산수화가 드물다는 점에서 주목되는 작품이다. 최근 미술품 경매 회사인 칸옥션이 진행한 제30회 미술품경매에 나온 이 작품은 ‘금강산육곡병(金剛山六曲屛)’이라는 이름의 6폭 병풍에 포함돼 있는 것이다. 우두동에서 봉의산을 바라보는 시점에서 부감(俯瞰·높은 곳에서 내려다봄)으로 그린 그림으로, 소양정이 현재의 위치인 봉의산 기슭과는 달리 소양강과 가까운 언덕에 자리잡은 모습을 확인할 수 있다. 소양강에서 뱃놀이하는 사람들과 이를 지켜보는 갓을 쓴 선비의 모습도 찾아볼 수 있다. 소양정을 제외한 5점의 그림들은 해장전, 총석정, 옥류동, 만경대, 원통암 등으로 금강산과 연관된 지명들이고, 조선 후기 학자인 윤휴(1617~1680)의 ‘백호전서(百湖全書)’에 수록된 금강산 유람 기록에도 “소양정에 들러 잠시 쉬었다”라는 구절이 있어 금강산에 가는 길목에 그린 것으로 보인다. 한편 소양정이 포함된

강원일보 신춘문예(1988년)에 단편소설 ‘新龜旨歌(신구지가)’가 당선되면서 문단에 데뷔한 춘천 출신 안병규(64)씨가 최근에 펴낸 장편소설 ‘의암호엔 비단인어가 산다’는 춘천을 배경으로 하고 있는 소설이다. 소설 제목에서 이미 알 수 있듯이 소설 읽는 내내 춘천의 곳곳이 마치 파노라마처럼 펼쳐진다. 소설은 춘천의 근현대사와도 그 궤를 같이한다. 얼마 전 소양강댐 건설로 수몰민이 된 사람들의 애환을 그린 음악극(에레니의 외갓집에 온 당신)이 무대에 올려져 화제를 모은 적이 있는데, 이 소설은 순전히(?) 의암댐 건설(1967년) 때문에 생겨난 인공호수 의암호를 배경으로 하고 있다. 안 작가가 소설 속 의암호를 설명하는 과정에서 등장하는 ‘대바지강’은 인제에서 내려오는 물줄기와 서북쪽에서 흘러드는 물줄기가 만나 생기는 큰 물줄기를 이루는데, 이제 물줄기 자체가 사라졌으니 아쉬움은 클 수 밖에 없다. 그의 그런 마음은 작가가 춘천에 대해 ‘눅눅한 물의 도시’가 되었다고 한 표현에서 고스란히 묻어난다. “안마당만 나서면 들판이고 모래밭이고 올빛이던 강이 흔적 없이 사라진 뒤 도시의 안마당 같고 뜨락 같고 놀이터 같고 쉼터 같았던 그 자리엔 거대한 호수가 드러누워

‘만산홍엽(滿山紅葉)’ 흐드러진 고즈넉한 산사에서 만나는 다채로운 문화·예술의 향연이 천년고찰 오대산 월정사 일원에서 마련된다. 대한불교 조계종 제4교구 본사인 월정사와 창간 78주년을 맞은 강원일보 등이 공동으로 주최하는 통섭의 문화축제, ‘2023 오대산 문화축전’이 오는 13일부터 15일까지 사흘간 ‘위대한 여정’을 타이틀로 화려하게 펼쳐진다. 오대산 문화축전 20주년을 맞아 열리는 이번 행사는 13일 낮12시30분 개막공연으로 꾸며지는 오대산 뮤지컬 ‘리파카(Lepaka) 무량’, 오후 1시40분 부처님 진신사리 이운식으로 시작되는 개막식과 함께 화려한 막을 올린다. 가상의 불교국가를 배경으로 석공 ‘무량’의 이야기를 풀어낸 ‘리파카 무량’은 2021, 2022년에 이어 이번이 세번째 쇼케이스로 매년 업그레이드 된 음악과 영상, 분장, 퍼포먼스 그리고 추가되는 등장인물들로 새롭고 풍성한 무대를 선보일 것으로 기대된다. 이에 앞서 이날 오전 10시에는 오대산문 현판식도 열린다. 축전의 둘째날인 14일에는 오전 11시부터 ‘삼국유사’, ‘대산오만진신’ 등에 등장하는 오만진신(五萬眞身) 신앙을 토대로 오방(五方) 등 민속적 코드를 재구성한 다채로운 공연이

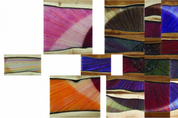

춘천출신 최돈일 작가의 개인전이 춘천미술관에서 19일까지 열린다. ‘성장의 기억(Memory of Growth)’을 타이틀로 한 이번 전시에서 작가는 회화와 디자인을 접목한 이른바 ‘조각그림’을 선보인다. 이같은 특이한 작업은 디자인을 전공하고 오랜시간 대학에서 강의와 창작활동을 꾸준히 펼쳐 온 디자이너였다는 그의 이력에서 기인한다고 할 수 있다. 그의 작업은 건축현장에서 경화제로 쓰이는 에폭시 수지를 주재료로 활용한다. 액체 상태인 에폭시를 분사하고, 시간이 흘러 굳은 표면에 그림을 그려 말리는 것이 초벌 작업이다. 작가는 여기에서 멈추지 않고 그림 위에 에폭시를 다시 붓고, 그림을 그리는 작업을 반복한다. 과거 사진작가 김아타가 보여준 것과 같은 ‘멀티 레이어(multi layer)’ 기법으로 켜켜이 쌓아 올려진 여러 겹의 층위 그림들이 하나의 작품으로 수렴되는 방식이다. 여기에 나무를 조형적 요소이자 액자 형태로 사용해 작품을 매조지하는 방식의 유니크함은 눈길을 끌기에 충분해 보인다. 재미있는 점은 레이어의 합(合)으로 완성된 결과물 보다는 그 과정에 대한 설명에 방점을 찍고 있다는 점이다. 최작가의 작품에서 재료로 쓰이는 에폭시와 나무 등은 독립적인

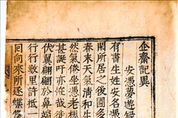

‘기재기이(企齋記異)’는 단행본으로 간행된 우리나라 최초의 소설 작품집이다. 신숙주의 손자인 조선 중기 문신 신광한(1484~1555년)이 지은 책으로, 우리 문학사에서 상당한 의미를 지니고 있다. 이 책은 제목 그대로 기재(신광한의 호)가 기록한 기이한 이야기(기이)를 모아 놓은 것으로, 안빙몽유록(安憑夢遊錄), 서재야회록(書齋夜會錄), 하생기우전(何生奇遇傳), 최생우진기(崔生遇眞記) 등 네 편의 한문소설이 수록돼 있다. 그 가운데 ‘최생우진기’가 바로 강원도를 배경으로 한 작품이다. ‘기재기이’가 간행된 시기가 1553년이니 470년이나 된 작품이다. 이 코너를 통해 소개된 소설 중 가장 오래된 작품인데도 내용은 시종 새롭고 흥미롭다. 은근 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘기묘한 이야기(stranger things)’를 떠올리게 하는 재미도 있다. 임영(臨瀛·강릉) 출신 ‘최생’은 좋은 경치를 찾아 구경 다니기를 좋아하는 사람으로 삼척 두타산 무주암에서 ‘증공’이라는 스님과 함께 기거하고 있는 인물이다. 어느 날 둘은 신령스럽다고 소문난 용추동에 가기 위해 길을 나서는데, 최생이 그만 벼랑 아래로 떨어지고 만다. 증공은 최생이 죽은 것으로 알고 통곡하며 다시

대하소설 ‘객주(客主)’로 널리 알려진 작가 김주영의 작품 중에도 강원도가 주요 배경으로 등장하는 소설이 있다. 가장 널리 알려진 것이 1987년 나남출판이 펴낸 소설집(새를 찾아서)에 담긴 단편 ‘새를 찾아서’다. 양양 선림원지를 찾아 떠나는 한 남자의 여정을 좇는 이 작품은 김주영 소설 특유의 ‘떠돌이 이야기’를 가장 잘 담아냈다는 평가(‘金周榮論(김주영론)’·문학평론가 김화영)를 받고 있다. 소설 속 ‘선림원지’는 태백 출신 소설가 주영선의 단편 ‘귀꽃’에서도 무재가 은오의 제안으로 떠나게 되는 공간으로, ‘새를 찾아서’에서는 실재(實在)하지만 잘 알지 못하는 미지의 장소라는 소설적 장치로 역할을 한다. 소설을 읽을 때 개인적으로 이런 시작이 좋다. 별다른 설명 없이 어떤 상황이나 감정의 일단을 형용의 표현으로 단정하며 시작하는 도입부 말이다. “없었다”로 시작되는 소설은 그래서 더 흥미를 갖게 한다. 맞다. 화자인 ‘나’가 약속장소에 나갔을 때 그곳에는 아무도 없었다. 선림원지 답사여행을 함께하기로 한 일행들은 지각한 ‘나’를 기다리지도 않고 버스를 타고 떠나버렸다. 선착순이었으니 인원을 채우고 제 시간에 떠난 이들을 탓할 것도 아니었지만 모멸감마저

한국문학의 거장으로 불리는 조정래는 군대에서 제대한 이듬해인 1970년 현대문학 6월호에 단편소설 ‘누명’ 을 발표하며 문단에 데뷔한다. ‘누명’ 은 소설 ‘태백산맥’은 물론 ‘아리랑’과 ‘한강’ 등 역사의식을 담은 긴 호흡의 대하소설이 익숙한 독자들에게는 다소 생소할 수 있지만, 조정래 문학의 시작을 목도할 수 있다는 점에서 분명 흥미로운 작품임에는 틀림없어 보인다. 무엇보다 그 배경이 ‘춘천’이라는 점은 놀랍기도, 또 반갑기도 하다. ‘누명’은 1970년부터 1973년까지 조정래의 초기작 10편을 모은 소설집 ‘상실의 풍경(1999년 4월 출간)’ 에 실리기도 했다. 주인공인 카투사 강태준은 미군부대에서 함께 복무하던 흑인 프랭크가 자신의 사물함에 오줌을 싸고 침대를 엎어버려 엉망으로 만든 상황에 크게 분노한다. 태준은 프랭크에게 거세게 항의하며 맞섰지만 고릴라 같이 몸집이 큰 그 녀석을 이겨낼 재간이 없었다. 주먹이 날아들었고 하릴없이 쓰러져 정신을 잃어 버린 태준은 카투사 동료들 사이에서 깨어난다. 동료들이 걱정의 한마디 씩을 보탰지만 정리하자면 왜 계란으로 바위치기를 했냐는 것이다. 오로지 절친 서점동만이 그를 진심으로 걱정해 줄 뿐이었다. 이튿날

기독교가 춘천에 전파되고 널리 퍼져나가는 120년의 역사와 그 과정을 총망라해 정리한 ‘춘천 기독교 120년사’가 발간됐다. 춘천성시화운동본부가 펴낸 이 책은 제1편 ‘기독교의 한국·강원도 전래와 발전’을 비롯해 △춘천지역의 복음 전파와 성장 △춘천기독교 교단별 역사와 발전 △춘천의 기독교 기관과 활동 △춘천 선교단체 및 협의회 활동 △춘천의 사회 단체 등 총 6개의 주제에 1,178쪽 분량에 달하는 방대한 정보들을 담고 있다. 특히 춘천에서의 기독교 전파에 대한 적확한 설명을 위해 단순히 춘천에 국한된 기독교사(史) 안에 머무르지 않고, 기독교가 한국 그리고 강원특별자치도에 어떻게 자리를 잡게 된 것인지를 먼저 설명하고 있어 춘천에 퍼져나간 기독교 역사 전반을 이해하는데 도움을 준다. 책은 1888년 8월 감리교의 아펜젤러 목사와 존스 목사가 원주에 온 것이 강원지역 기독교 전래의 효시라고 소개하고 있다. 춘천의 기독교는 1897년 12월 미국 남감리회 선교부가 선교결정에 따라 매서인(賣書人·선교 초창기 예수의 복음을 전했던 사람) 나봉식, 정동렬이 선교를 시작하면서 뿌리내리기 시작한다. 춘천 퇴송골(현 퇴계동)에서 첫 예배가 시작됐는데 이 교회가 바로 춘

소설가 전상국이 열두번째 소설집 ‘굿’을 최근 상재했다. 2011년 ‘남이섬’ 이후 소설집으로는 12년 만의 출간이다. 지난 1년 아픈 몸 안에 갇혀 하릴없이 고통의 시간을 보내야 했던 작가가 어쩌면 마지막 일 수 있다는 심정으로 엮어 놓은 책이다. 지난 8일 춘천 금병산 문학의 뜰에서 만난 전작가는 “죽기 전에…”라는 말로 입을 뗐다. “작년 유월부터…, 꼭 1년 됐지. 많이 안좋았어요. 몸이. 여러가지로. 무슨 다른 지병이 있어서가 아니라 허리 수술을 하고, 근감소증 진단까지 받게 되고 여러가지가 복합적으로 오더라구요. 참 힘들었어요. 그때는 이 소설집을 죽기 전에 마무리 지을 수 있을까 하는 그런 생각까지 했으니까.” 그래서 마음이 더 급해졌다. 그의 표현대로 어떻게 될지 모르는 상황에서 자신의 몸을 추스르는 것 보다 소설집을 마무리 하는 것이 먼저였다고 한다. 그런 그의 말 앞에서는 소설가가 지닌 숙명의 무게 같은 것이 느껴졌다. 그래서 그의 이번 소설집에서는 작가의 이전 작품들과는 다른 특별한 흐름이 느껴졌다. 작가로서의 삶, 그리고 그가 남긴 작품들에 대한 해설처럼 읽혔기 때문이다. 책의 들머리에 있는 김유정작가의 작품 등에 대한 오마주 작업이 그