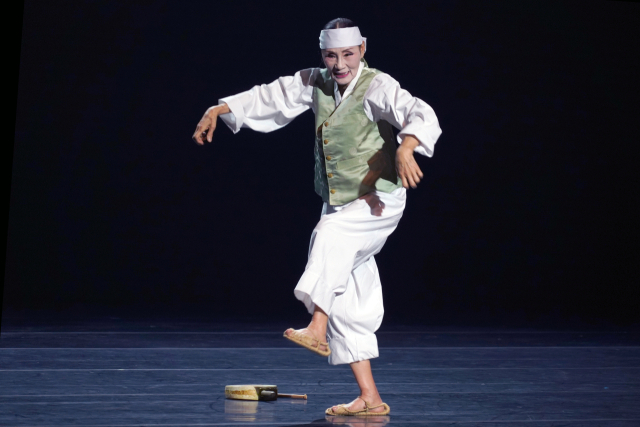

88세의 춤꾼은 나이가 무색하게 무대 위에서 펄펄 뛰고, 날았다. 강태홍류 승무 북가락을 치는데, 전율이 느껴졌다. 손에서 북채가 떨어져 나갈 듯 말 듯 가벼운 손놀림이었지만 리드미컬하게 움직였다. ‘동래야류’ 문둥이춤은 고통으로 시름을 푸는 고성오광대 문둥이춤과는 또 달랐다. 맺고 풀기를 반복하는 담백한 춤사위였다. 덧배기춤 전통이 살아있는 선생의 춤사위로 만나서 더 그렇게 여겨졌는지도 모르겠다. “언제, 어떻게 될지 모른다”며 벌인, 미수(米壽·여든여덟을 달리 이르는 말) 춤판이라는 게 믿기지 않았다. 클래식 음악 공연장도 아닌데, “브라보!”가 연신 객석에서 터져 나오고, 중간 박수도 끊이지 않았다. “오랜 세월 함께 춤출 수 있어서 감사하다”는 후배이자 동료 춤꾼의 소감은 빈말이 아니었다. 이날 공연장엔 부산에서 내로라하는 춤꾼은 거의 다 와서 선생의 공연을 축하했다. 선후배 동료 춤꾼들이 함께한 자리는 훈훈하다 못해 감동이었다. 공연이 끝난 후 국립부산국악원 연악당 로비에서 열린 ‘김온경 미수 기념 공연 리셉션 겸 출판 기념회’도 많은 이로 복작였다. 참석자들은 선생이 100세까지도 건강하게 춤출 수 있기를 한목소리로 기원했다. 누군가의 건배사처럼 “부산 춤은 살아 있다, 영남 춤도 살아 있다!”