“어떤 기억은 아물지 않습니다.”

광주5·18을 다룬 한강의 대표작 ‘소년이 온다’는 정치하면서도 시적인 산문이 압권이다. 수많은 주옥같은 문장들 가운데 독자들의 심금을 울리는 한 문장을 꼽으라면 바로 ‘어떤 기억은 아물지 않습니다’일 것이다.

기억은 그런 것이다. 어떤 기억은 쉽사리 아물지 않는다. 오히려 시간이 흐를수록 더욱 선명히 남아 끊임없이 현재로 소환된다.

물론 누군가는 쉽게 잊어버릴 수 있다. 어떤 사건의 가해자일 경우는 자신이 어떤 잘못을 저질렀는지도 모른다. 그러나 삶을 송두리째 흔들어버릴 만큼 가혹한 경험을 한 이에게 기억은 지울 수 없는 흉터가 된다.

한강의 노벨문학상 수상을 기념하는 특별전이 열려 눈길을 끈다.

5·18기념재단은 오는 25일부터 6월 22일까지 5·18기념문화센터 전시관에서 김홍빈, 심혜정, 정기현 작가의 전시를 연다. ‘소리 없는 목소리’라는 주제로 펼쳐지는 이번 특별전은 한강의 작품 ‘소년이 온다’가 모티브가 됐다.

‘목소리는 있되 소리가 없다’는 것은 반어적인 표현이다. 오랫동안 기억 속에 묻혀져 있었다는 의미일 게다. 광주의 아픔이, 소설 속 주인공 동호의 아픔이 어둠 속에 침윤돼 있었다는 것이다. 그러나 한강 작가의 소설 창작화로, 오월어머니들의 텍스트를 토대로 한 낭독화로, ‘소리 없는 목소리’는 그 어떤 목소리보다 더 큰 함성과 울림을 선사한다.

장민혁 5·18기념재단 교육문화부장은 “이번 전시는 지난 2023년 재단 공모사업으로 진행됐다”며 “지난해 한강 작가의 노벨상 수상으로 많은 이들의 관심이 높아진 것과 맞물려 올해는 새로운 콘텐츠를 보강하고, 오월어머니들도 책을 읽고 참여할 수 있도록 구성했다”고 전했다.

전시는 김홍빈, 심혜정, 정기현 작가가 참여했으며 유재현, 정현주가 공동 기획을 맡았다.

유재현 기획자는 “오월어머니들을 작품 낭독에 참여시킨 것은 광주 여성들의 목소리를 담고 싶었기 때문”이라며 “5월 항쟁 당시 피맺힌 목소리를 온전히 내지 못했던 광주 시민들의 아픔을 반영한다는 의미가 있다”고 언급했다.

정현주 기획자(포도나무갤러리 대표)는 “낭독 부스를 별도 제작해 시민들과 함께 ‘소년이 온다’를 읽으며 그날의 윤리적 공동체 기억을 환기하도록 초점을 맞췄다”며 “아울러 외국인들도 참여할 수 있게 모두 12개국 언어로 번역된 ‘소년이 온다’도 비치했다”고 말했다.

전시장 입구에 들어서면 커다란 설치작품이 관객을 맞는다. 장소특정적 설치작품인 ‘소년이 온다’는 5·18항쟁 당시 도청 분수대 광장에 모인 불특정 사람들을 찍은 사진 위에 블루프린트 천을 덧씌운 것이다. 불규칙하게 흩어져 있는 타원의 빈 흔적들은 묘지조차 없는 수많은 이들을 기억하기 위한 영정사진의 의미를 함의한다.

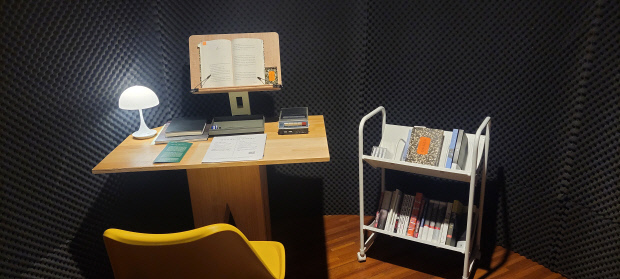

전시장 안으로 들어서면 오른쪽에 설치된 작은 서가가 눈에 띈다. ‘소년이 온다’ 이탈리아판 외에도 다양한 번역본을 만날 수 있으며, 한강의 작품을 함께 배치해 외국인들도 책을 읽을 수 있도록 기획했다.

가장 눈길을 끄는 작품은 ‘낭독부스’. ‘소년이 온다’의 각 단락을 낭독하고 녹음할 수 있게 책과 녹음시설이 갖춰져 있다. 단순히 읽는 것에서 그치지 않고 몸으로 체험함으로써 그날의 상흔과 공동체 기억을 교감하자는 취지다.

25일 오후 5시30분에 진행되는 개막식은 강애심·권지숙 배우가 제 6장 ‘꽃 핀 쪽으로’를 읽는 낭독 퍼포먼스를 펼친다.

한편 전시와 연계된 워크숍도 마련돼 있다. 오는 6월 4일 오후 4시 오월어머니집에서 열리는 ‘오월이야기-사물의 기억’을 주제로 한 워크숍은 오월어머니들이 오랫동안 간직해온 물건을 매개로 오월을 이야기하는 시간이다. 참여자들은 5·18기념공원을 걸으며 ‘소년이 온다’ 제6장을 함께 읽고 전시를 관람한다. 이어 영상에 출연한 오월어머니들과의 대화하는 시간이 진행된다.