'KTX 세종역'은 2012년 세종특별자치시 출범 후 10여년간 지역사회를 달궈온 '뜨거운 감자'로, 최근 설치 필요성이 더욱 높아지고 있다.

29일 세종시 등에 따르면 시가 발표한 '2030 도시기본계획(2014년)'은 KTX 세종역 신설 논란의 도화선 역할을 했다. 총선과 지방선거 등 정치권의 주요 이벤트 때마다 세종역은 이슈를 집어 삼키는 블랙홀이 됐다.

정부는 2017년과 2020년 경제성과 철도수요, 정거장 안전성 등을 이유로 신설 불가 입장을 분명히 하고 있다. '사회적 논의를 통한 지역 간 갈등해소 선결' 이란 조건을 붙이기도 했다.

박지홍 국토교통부 철도국장은 지난 17일 국정감사에서 "입지적으로 안정성에 문제가 있고 경제성도 낮게 나온 것으로 안다"며 신설 불가 입장을 재확인했다.

그러나 현 상황은 과거와 판이하게 달라졌다는 걸 적극 고려해야 한다는 게 지역사회의 중론이다.

'행정기능'에 초점을 둔 현 행복도시 개발에다 '입법 기능'의 중추적 역할을 할 국회세종의사당 입지가 확정되는 등 큰 변화를 맞고 있기 때문이다. 그에 따른 파급 효과는 폭증할 수밖에 없는 구조다.

무엇보다 철도의 기능적 측면을 고려해야 한다는 점이 부각되고 있다.

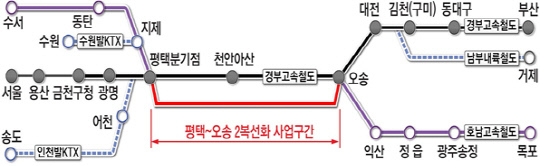

현재 경부고속선 '평택분기점-오송' 구간 선로용량이 포화 상태에 달했다는 것을 감안해야 한다는 것이다. 정부는 문제를 해결하기 위해 이 구간에 지하를 따라 고속선을 추가 건설하는 총 연장 46.4km의 '평택-오송간 복복선화 사업'을 추진하고 있다. 국내 최초로 설계속도 400km/h로 건설하는 고속철도 사업으로, 올해 1505억 원을 투입해 2027년 개통을 목표로 하고 있다.

국가철도공단 관계자는 "평택-오송 2복선화는 경부고속선과 수서평택고속선 합류로 선로 포화상태인 평택-오송 구간의 선로 용량 확대를 위한 사업"이라며 "사업이 완료되면 고속열차 투입 확대로 주말과 휴일 반복되는 승차권 매진사태가 해소될 것으로 기대된다"고 말했다.

향후 오송역 정차 횟수가 폭증할 것이 예상되는 대목이다. 실제 이 사업이 마무리되면 현재 1일 190회 운행 가능한 평택-오송 구간은 최대 372회까지 2배가량 늘어나게 된다.

이렇게 증가하는 오송역 수요를 세종역으로 나눌 필요가 있다는 것이다.

고성진 세종시 미래전략본부장은 지난 24일 시의회 임시회에서 "평택-오송 복복선화가 마무리되면 열차 횟수가 많이 늘게 될 것"이라며 "늘어나는 용량 자체를 오송역에서 전부 수용할 수 없어 세종역 신설 필요성이 커질 것"이라고 말했다.

특히 "그중(오송역 수요) 일부를 세종역에 정차할 필요가 있다. 그렇게 되면 호남권 등 남쪽에서 세종을 찾는 국민들의 편의가 커질 것"이라며 "국민들의 선택지가 늘어나기에 향후 (세종역 설치에 따른) 반발이 사라질 것으로 기대하고 있다"고 했다.

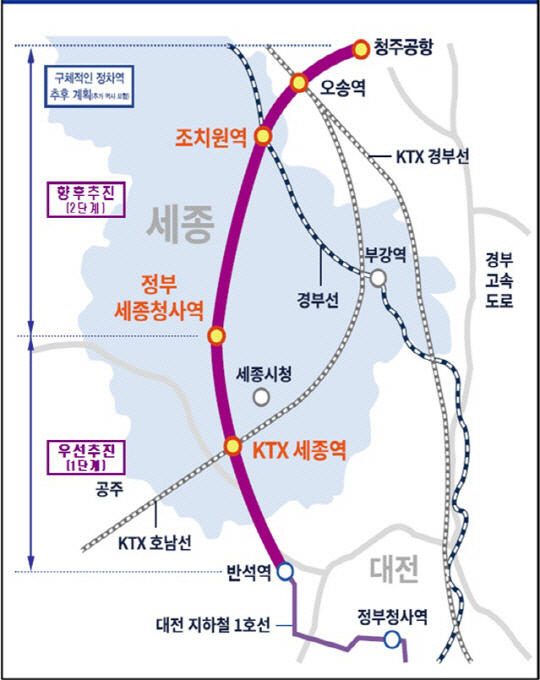

정치권 일각에선 대전-세종-충북 광역철도의 '청주 도심통과'를 지렛대로 세종역 설치를 관철해야 한다는 강경론도 나온다.

청주를 비롯한 충북도는 당초 원안이었던 충북선을 활용한 '조치원-청주공항' 노선 대신 청주 도심을 경유하는 '조치원-청주도심-청주공항' 노선으로 변경해줄 것을 정부에 강력 요구하고 있다.

충북의 주장이 수용될 경우 대전·세종 시민 입장에서 청주공항 소요 시간이 당초 원안과 비교해 10-20분 늘어날 가능성이 높은 상황이다. 이럴 경우 100만여명의 대전 서.북부권과 39만 세종 시민에겐 불편이 초래될 수밖에 없게 된다.

정치권 한 관계자는 "충북의 경우 도지사까지 나서서 세종역을 반대하고 있다"며 "'KTX세종역'과 '대전-세종-충북 광역철도 청주 도심통과 조건'을 교환하는 협상의 조건으로 삼는 방안까지 고민할 필요가 있다"고 주장했다.

시민사회단체 관계자는 "국토부의 경우 지역 간 이해관계가 얽힌 사업에 부담을 느껴 적극 추진하기 어려울 것"이라며 "세종시가 세종역을 추진하기 위해선 정치권과 함께 협상력을 발휘해야 한다"고 말했다.

한편 세종시가 아주대 산학협력단에 의뢰해 올해 초 착수한 세종역 신설 타당성조사 용역은 오는 11월 중 최종 결과가 공개될 예정이다. 비용대비 편익(B/C)이 사업 추진 요건인 '1'에 얼마나 근접할 지가 최대 관건이다.